【法律に関するご相談はこちら】

- 『何度でも』相談無料!

- わかりやすい料金体系

- 全国どこでもスピード解決!

相続の相談で多い悩みは、

・相続人同士での遺産分割の話し合いがまとまらない

・今まで自分が尽くしてきたことが遺産分割に反映されてない

・借金があるので相続を放棄したい

ということではないでしょうか。

岡野法律事務所では、このような悩みを解決するため、

①弁護士が相続に関する交渉を代行

②残された遺産を公平に分配

という点を重視して相続トラブルの解決にあたっています。

まず、①ですが、相続では高額な財産が動くため、

兄弟や近しい親族同士で激しい争いになってしまうケースが多いです。

兄弟間の紛争が泥沼化してしまうと、

・元々は仲が良かったのに、相続をきっかけに関係が険悪になった…

・兄弟なのに絶縁状態になり、交流が一切なくなった…

ということになりかねません。

このような事態を避けるためにも、最初から弁護士が交渉に加わった方がよいのです。

相談者の方の中には、

「弁護士に依頼するなんて、他の相続人にケンカを売るようなものだ」

と思われる方も多いと思います。

しかしながら、数多くの相続トラブルを見てきた経験からすると、

早い段階で弁護士が関わっているケースほど、解決スピードが速く、

兄弟間の争いも少なく、円満に解決しているケースが多い

です。

さらに、②遺産を公平に分配するという点でも、弁護士が加わるメリットが大きいです。

当事者だけで遺産を分割しようとすると、

・あいつは自分より多く遺産をもらっている…

・自分の貢献が適正に評価されていない…

などと話し合いが長期化することがほとんどです。

しかし、弁護士が第三者として入れば、客観的な基準で遺産を分割するため、

当事者間の納得感が早期に得られやすいのです。

また、借金がある場合の相続の場合でも、相続放棄などの方法により、

相続人の利益を守ることが可能になります。

以上のように、弁護士に早期に相談することは、相続問題の早期解決に

とても大きなメリットがあるのです。

岡野法律事務所では、

・「何度でも」相談料無料

・分かりやすい料金体系

・弁護士が交渉を肩代わりし、依頼者のストレスを少なくする

という体制で相続相談を受け付けております。

ぜひ、お気軽にご相談下さい!

※相続に関する基礎知識は下記です!

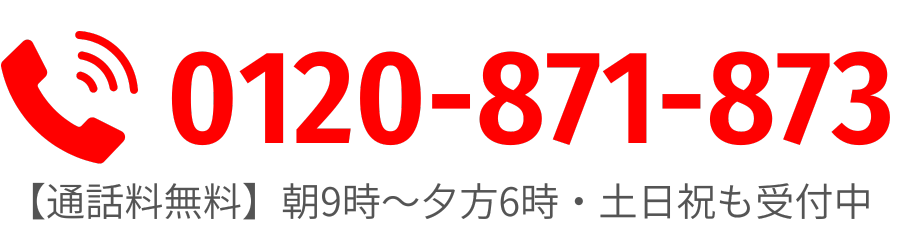

お問い合わせ

法律に関するご相談は「何度でも」無料。お気軽にお問い合わせください!

弁護士は,相続に関する手続を全て依頼者のために代理することができます。

司法書士や行政書士は手続に関する書面の作成はできますが,依頼者とともに,あるいは依頼者に代わって代理人として裁判所に出席することはできません。

税理士は,主に相続税などの納税に関する手続を行うことができますが,やはり裁判所における手続を代理することはできません。司法書士は,相続不動産の登記手続を行うことができます。

遺族に対し自分の意思を伝えることができます。生前に口頭でも意思を伝えることはできますが,遺言としての効力はありません。

遺言という形式を踏まえた書面にして初めて効力が生じます。遺言を作成しておくことで遺族間のトラブルを減らすことができます。

よく使われるものに①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。

①自筆証書遺言のメリットは簡易に作成できることです。

遺言者が遺言を自書して署名押印し作成日付を記載すればよいのです。デメリットは,自分の意思が反映された有効な遺言書を作成するのが難しいこと,遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続が必要となること,遺言書の効力や内容を巡って遺族間でトラブルになりやすいことがあげられます。

②公正証書遺言のメリットは,公証人が作成するので,遺言書の効力や内容を巡って遺族間でトラブルになりにくく,自分の意思がほぼ確実に反映されることです。

デメリットとしては,作成手数料等費用がかかること,公正証書作成には証人が必要ですので,内密に遺言書を作成しにくいことです。

せっかく遺言書を作成するのであれば,その内容を弁護士に依頼して検討してもらい,公正証書遺言を作成するのがもっともトラブルになりにくいといえます。

遺産分割の手続には,①協議(相続人間の話し合い),②調停(家庭裁判所での相続人間の話し合い),③審判(家庭裁判所に判断してもらう)の3つがあります。

①協議でまとまらなければ②調停,調停でまとまらなければ③審判というのが通常の流れです。

相続人全員で話し合い,協議内容をまとめます。ひとりでも相続人が欠けると協議を成立させることはできません。

協議内容がまとまったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の内容についても,相続人間の意思を確実に反映させるために,法律の専門家である弁護士に作成を依頼することをおすすめします。

協議がまとまらなければ,遺産分割の調停か審判を家庭裁判所に申し立てて遺産分割をすることになります。

相続人全員が合意すれば再度遺産分割協議をすることはできます。

ただし,税金の扱いなどに注意が必要です。相続人のうちひとりでも合意しなければ,家庭裁判所で遺産分割の調停を行うことになります。

新たな遺産が発見された場合も,相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

協議が成立しない場合は,家庭裁判所で調停または審判を行うことになります。

海外に住んでいても遺産分割協議を行うことは可能です。

ただし,居住している国の領事館で証明書等を取得する必要があります。

協議で話がまとまらず,家庭裁判所での調停または審判に出席できない場合は,弁護士等に代理人として出席してもらい,手続を進めることができます。

遺産分割を請求する権利自体は時効によって消滅することはありません。

相続人が相続財産を時効取得することも,基本的にはできません。ただし,相続の際に生じる遺留分減殺請求権については遺留分を侵害されたときから1年で権利が消滅してしまいます。

未成年者であることだけで相続権がなくなるわけではありません。

親権者などの法定代理人が本人のかわりに遺産分割協議を行います。

親権者などの法定代理人と利害が対立する場合(法定代理人自身も相続人である場合など)は,家庭裁判所にて特別代理人を選任してもらい,特別代理人が遺産分割協議を行います。

自分が相続人だと分かったときから3ヶ月以内に,相続放棄する旨の申述を家庭裁判所に対して届け出ます。

〒810-0001

福岡市中央区天神三丁目10番1号 天神源氏ビル5階

TEL:050-3508-0652 FAX:092-406-7161

営業時間:平日(午前9時〜午後6時)

〒802-0004

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町一丁目10番10号 大同生命北九州ビル8階

TEL:050-3625-0680 FAX:093-482-2901

営業時間:平日(午前9時〜午後6時)

法律に関するご相談は「何度でも」無料。お気軽にお問い合わせください!