【法律に関するご相談はこちら】

- 『何度でも』相談無料!

- わかりやすい料金体系

- 全国どこでもスピード解決!

離婚相談の内容として多いのは、

・相手と離婚したいが、離婚に応じてもらえない…

・不倫相手に慰謝料請求をしたい…

・子供の親権を取りたいがどうしたらいいか分からない…

・養育費や財産分与などお金の問題でもめている…

などの点です。

岡野法律事務所では、相談者の方のこのような悩みを解決すべく、

①弁護士が交渉を代行することで、依頼者のストレスをなくす

②慰謝料・財産分与・親権などにおいて、依頼者に有利な条件を引き出す

という体制で仕事をしています。

まず、①に関してですが、当事者だけの離婚交渉というのは、

感情の問題があるため泥沼化しやすいです。

離婚の手続きを進めていくだけで大変なのに、

配偶者と何度も言い争うのは精神的に厳しい作業です。

岡野法律事務所では、このような交渉部分を代行することにより、

依頼者の負担を少しでも楽に出来るような体制を整えています。

次に、②に関してですが、当事者だけで離婚の条件を決めてしまうと、

本来受け取れるはずの財産や慰謝料がもらえないという場合があります。

そのような事態を避け、離婚後の生活をスムーズにスタートするためにも、

弁護士を介入させて適正な金額を請求することが重要なのです。

ただし、弁護士を介入させれば良いといっても、調停や裁判になってからだと、

打つ手が残っていないというケースもかなりあります。

そうならないためにも、なるべく早期の段階で弁護士に相談することが重要です。

岡野法律事務所では、

・「何度でも」相談料無料

・分かりやすい料金体系

・プライバシーの徹底的な保護

という体制で相談を受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。

※離婚に関する基礎知識は下記で解説しています!

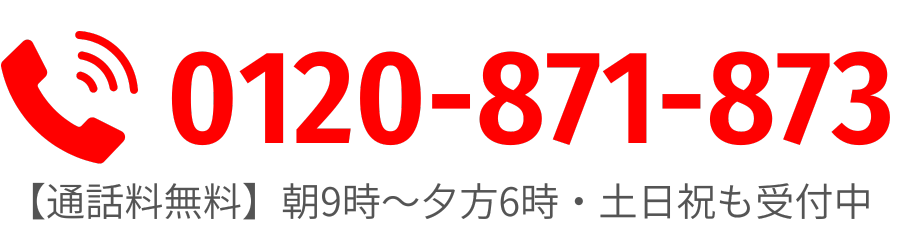

お問い合わせ

法律に関するご相談は「何度でも」無料。お気軽にお問い合わせください!

離婚する方法としては,①当事者双方の話し合いで離婚を決めて離婚届を提出する方法(協議離婚)があります。

当事者での話し合いがつかないときには、②家庭裁判所での話し合いで離婚する(調停離婚)という方法,調停でも離婚の話がまとまらないときには,③家庭裁判所での裁判で離婚する方法(裁判離婚)の2つの方法があります。

協議離婚をするときには、離婚をすることと、子の親権者をどちらにするかということだけを決めれば離婚自体はできます。

ですが、子どもに関すること(養育費や面会交流など)や、お金に関すること(財産分与や慰謝料、年金分割など)もしっかりと決めておいた方が後々のトラブルを防止できます。

親権者になれるかどうかは,子どもを養育するのにどちらの親がふさわしいかという観点で判断されます(具体的には、これまでのこどもの看護状況や父母の事情、子どもの事情などが総合的に考慮されます)。

経済力はその要素の一つに過ぎませんので、母親が経済力で劣っていても,子が幼かったり,これまで子の養育を母が行っていたりする事情などがあれば,母親が親権者として適切と判断されることが多いです。

法律上弁護士に依頼しなければ離婚できないことはありません。ご自分で行うことも可能です。

ただし,離婚について相手ともめている場合は,法律の専門家である弁護士に依頼した方が自己に有利に解決できる可能性が高くなると思われます。

また,弁護士に依頼すれば直接相手と交渉しなくてもすむようになります。

また、協議離婚をする場合でも、離婚の条件を公正証書という書面にしておくことで、後々トラブルになったときに備えることができます。

相手に請求できるお金としては,主に次のものがあります。

①離婚するまでの生活費(婚姻費用)

②離婚の原因につき,相手に落ち度がある場合の慰謝料

③婚姻中に夫婦で作り上げた財産につき財産分与

④未成年の子がいる場合,子の養育費

当事者双方の話し合いでの離婚が難しいときは,家庭裁判所での話し合いで離婚する(調停離婚)を行うことになります。

相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てます。

まとまらないことが分かっているのでいきなり裁判をしたいと追われているかもしれませんが,いきなり裁判を起こすことはできません。

まずは離婚調停を行わなければなりません(これを「調停前置主義」といいます。)

調停では,男女1名ずつ2名の調停委員が当事者双方から話をきいて離婚の調整をしてくれます。当事者の一方ずつ話を聞いてくれますので,自分の思っていることを相手に気兼ねすることなく話をすることができます。

調停において相手に会いたくない場合は,事前にその旨を裁判所に伝えておけば配慮してくれます。

調停で離婚の話がまとまれば調停で離婚が成立します。調停でも離婚の話がまとまらないときは,調停は不成立となります。

調停不成立となった場合は,家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起します。

離婚訴訟においても離婚についての当事者の話がまとまり和解となれば離婚できます(これを「和解離婚」といいます。)。

話がまとまらなければ,裁判所に判断してもらうことになり,離婚が認められれば離婚することができます(これを「裁判離婚」といいます。)。

相手から暴行や脅迫を受けた場合は,すぐに警察に通報してください。

配偶者から暴行罪や傷害罪にあたるような暴行を受けたり,生命身体に対する脅迫をうけたりしたことがあって,今後も配偶者からの暴力により生命身体に危害を受ける恐れがあるときは,保護命令を地方裁判所に申し立てることができます。

保護命令には,次のものがあります。

①接近禁止命令

6ヶ月間、申立人の身辺につきまとったり、申立人の住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令

②退去命令

申立人と相手方が同居している場合で,申立人が同居する住居から引っ越しをする準備などのために、相手方に対して2ヶ月間,家から出て行くことを命じ,かつ住居付近をうろつくことを禁止する命令

③子への接近禁止命令

子(未成年)に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに、6ヶ月間,申立人と同居している子の身辺につきまとったり,住居や学校など、通常子がいる場所の近辺をうろつくことを禁止する命令

④親族等への接近禁止命令

申立人の実家など密接な関係にある親族等(別居中の子、成年に達した子を含む)の住居に押しかけて暴れるなど、その親族等に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められたときに,6ヶ月間,その親族等の身辺につきまとったり,住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令

⑤電話等禁止命令

6ヶ月間,相手方から申立人に対する面会の要求,深夜の電話やFax,メール送信等の一定の迷惑行為を禁止する命令

仮に、保護命令が発令されない場合には、裁判所に対し、さらに面談強要禁止等仮処分命令申立てを行うこともできます。

性的暴力はもちろん,精神的暴力(モラルハラスメント)も離婚の原因(離婚事由)にあたりえます。

離婚が成立する(婚姻関係が解消する)まで,相手方に対し生活費を請求することができます。

相手方の住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てます。

調停での話し合いにおいて,相手方が支払う生活費の額を調整します。

調停で話し合いがまとまらなかった場合は,裁判所が当事者の収入状況や未成年の子の状況等に応じて,生活費を支払う額を定めます(これを「審判」といいます。)

離婚時には,夫婦の財産分与を行います。

まず,①婚姻中に夫婦で形成した財産(夫名義のものも妻名義のものも両方とも)を分け合うことになります(これを「清算的財産分与」といいます。)。また,②離婚の原因が相手方にあるときは,

相手に対し慰謝料を請求することができます(これを財産分与に含めて「慰謝料的財産分与」ということがあります。)。

離婚後は原則として,夫婦の扶養義務はなくなりますので,相手方に対し,継続的に生活費を請求する権利はありません。

しかし,③離婚をした場合,一方の経済力が乏しかったり,病気や高齢であったりする場合は,経済力のある当事者が経済力の乏しい当事者に対して,離婚後も一定額を定期的に支払うことが認められる場合もあります(これを「扶養的財産分与」といいます。)

基本的には、夫婦間での話し合いで解決することになりますが、夫婦間での話し合いがまとまらない場合には、裁判所で調停を起こして話し合いをとりもってもらうこともできます(これを円満調停といいます。)。

ただし、こちらの調停に合わせて、相手方から離婚調停を申し立てられるリスクもあります。

養育費については,調停で話し合うことが可能です。養育費の金額について当事者間で争いがある場合は,裁判実務で用いられている養育費用算定表に基づき金額の調整がなされます。

離婚しても子供に会うことは可能です。

子供と離れて暮らしている親は,子供と直接会ったり,それ以外の方法(手紙や写真のやり取り,プレゼントの受け渡し等)で,親子の交流をすることができます。

子供との面会について,当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には,調停で,裁判所を通じて面会交流の可否やその方法,回数,日時,場所について調整することになります。

〒810-0001

福岡市中央区天神三丁目10番1号 天神源氏ビル5階

TEL:050-3508-0652 FAX:092-406-7161

営業時間:平日(午前9時〜午後6時)

〒802-0004

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町一丁目10番10号 大同生命北九州ビル8階

TEL:050-3625-0680 FAX:093-482-2901

営業時間:平日(午前9時〜午後6時)

法律に関するご相談は「何度でも」無料。お気軽にお問い合わせください!